Vous rêvez de créer des poteries aux craquelures uniques et aux effets de fumée spectaculaires ? Vous vous demandez comment maîtriser la technique du raku pour obtenir des pièces fascinantes ? Découvrez pas à pas les secrets de cette méthode japonaise qui transforme la terre cuite en véritable œuvre d’art. Entre choix des matériaux, cuisson et finitions, suivez nos conseils pour réussir vos poteries raku !

Recevez gratuitement notre e-book : 30 astuces simples pour réussir vos céramiques, ainsi qu’une réduction de 10 % sur toute la boutique : il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

Qu’est-ce que la technique du raku en poterie ?

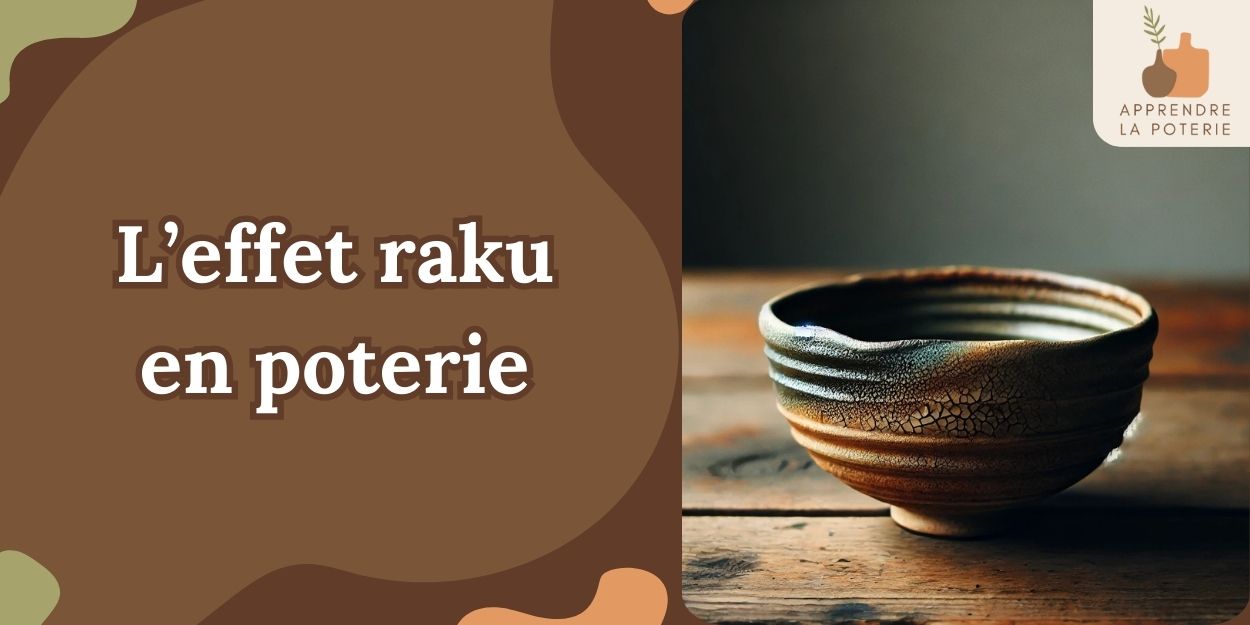

Le raku est une technique de cuisson céramique d’origine japonaise, développée au XVIe siècle pour la fabrication de bols destinés à la cérémonie du thé. Son principe repose sur une cuisson rapide à haute température suivie d’un refroidissement brutal, provoquant des craquelures et des variations de couleurs uniques. Cette méthode a depuis été adoptée par de nombreux céramistes à travers le monde pour son rendu esthétique imprévisible.

La cuisson raku diffère des autres techniques céramiques par son processus de refroidissement. Alors que la céramique traditionnelle refroidit lentement dans le four, le raku consiste à sortir les pièces encore incandescentes pour les placer dans un matériau combustible. Cette étape crée des effets spectaculaires, notamment des enfumages et des contrastes de couleurs saisissants.

Les poteries raku sont appréciées pour leur caractère brut et naturel. Les craquelures, appelées « faïençage », sont un élément esthétique recherché, obtenu grâce au choc thermique et à l’enfumage. Chaque pièce est ainsi unique, car les réactions des émaux et de l’argile varient selon la cuisson et les conditions atmosphériques.

Bien que la technique du raku soit fascinante, elle demande une grande maîtrise et des précautions spécifiques. La cuisson rapide et le choc thermique peuvent fragiliser les pièces et nécessitent une manipulation sécurisée. C’est pourquoi il est essentiel de bien préparer ses poteries et de respecter chaque étape du processus.

Quel type d’argile utiliser pour une cuisson raku ?

Pour réussir une cuisson raku, il est indispensable d’utiliser une argile résistante aux chocs thermiques. L’argile chamottée est la plus adaptée, car elle contient des grains de chamotte qui réduisent le risque d’éclatement lors du refroidissement brutal. Plus la chamotte est présente, plus l’argile supportera les variations de température.

Les potiers utilisent généralement une argile réfractaire, qui résiste aux hautes températures et absorbe bien les chocs thermiques. Cette argile contient souvent du grès ou de la terre blanche enrichie en chamotte, ce qui lui confère une meilleure tenue pendant la cuisson. Une argile trop fine ou trop dense risquerait de fissurer sous l’effet du choc thermique.

Il est important de bien préparer son argile avant le façonnage. Un bon malaxage permet d’éliminer les bulles d’air et d’assurer une répartition homogène des particules. Une pièce mal préparée pourrait se fissurer dès la cuisson ou au moment du refroidissement rapide.

Enfin, certaines argiles spécialement conçues pour le raku sont disponibles dans les magasins spécialisés. Elles sont formulées pour offrir une grande résistance aux températures élevées et aux chocs thermiques, garantissant ainsi des résultats plus prévisibles et sécurisés.

Comment préparer sa pièce avant l’émaillage raku ?

Avant d’appliquer l’émail, il est essentiel que la pièce soit bien sèche et cuite une première fois. Cette première cuisson, appelée biscuitage, consiste à cuire la poterie à environ 900-1000°C pour la rendre solide mais encore poreuse. Cette porosité est nécessaire pour permettre à l’émail d’adhérer correctement à la surface.

Le ponçage de la pièce est une étape importante avant l’émaillage. Il permet d’éliminer les éventuelles aspérités et de lisser la surface pour un rendu plus homogène. Une pièce mal poncée peut présenter des irrégularités qui affecteront l’application de l’émail et le résultat final.

L’application de l’émail se fait ensuite sur une surface propre et dépoussiérée. L’émail peut être appliqué au pinceau, par trempage ou par pulvérisation, selon l’effet recherché. L’épaisseur de l’émail doit être maîtrisée, car une couche trop fine peut ne pas révéler les craquelures, tandis qu’une couche trop épaisse risque de couler et de déformer les motifs.

Avant la cuisson finale, il est conseillé de laisser sécher l’émail pendant plusieurs heures. Un émail encore humide risque de provoquer des bulles ou des défauts lors de la cuisson. Une fois bien sec, la pièce est prête à être enfournée pour la cuisson raku.

Quels émaux choisir pour obtenir un effet raku ?

Les émaux utilisés pour le raku sont spécifiques et doivent être adaptés aux températures élevées et aux chocs thermiques. Les émaux raku sont souvent composés de silice, d’oxydes métalliques et d’un fondant permettant une fusion harmonieuse à haute température. Ils sont conçus pour créer des craquelures et des contrastes spectaculaires après cuisson.

Les émaux blancs ou transparents sont particulièrement prisés, car ils mettent en valeur les effets de craquelures noircies par l’enfumage. Un émail transparent sur une terre claire laissera apparaître les craquelures de façon subtile, tandis qu’un émail blanc créera un contraste plus marqué avec les lignes de fumée.

Les émaux contenant des oxydes métalliques permettent d’obtenir des effets de couleurs uniques. Par exemple, l’oxyde de cuivre donne des nuances allant du vert au rouge, tandis que l’oxyde de cobalt produit des teintes bleutées intenses. L’effet final dépend de l’atmosphère de cuisson et du refroidissement.

L’expérimentation est essentielle pour maîtriser les émaux raku. Chaque mélange et chaque cuisson peuvent donner des résultats imprévisibles, ce qui fait tout le charme de cette technique. En variant les compositions d’émaux et les conditions de cuisson, il est possible de créer des pièces uniques et fascinantes.

Comment se déroule la cuisson raku étape par étape ?

La cuisson raku suit un processus bien précis qui commence par l’enfournement de la pièce émaillée. Les poteries sont placées dans un four spécifique, généralement à gaz, pouvant atteindre rapidement des températures comprises entre 900 et 1000°C. Cette montée en température doit être progressive afin d’éviter les chocs thermiques prématurés qui pourraient fissurer la pièce.

Une fois la température atteinte, l’étape clé consiste à sortir les pièces du four alors qu’elles sont encore incandescentes. Pour cela, on utilise des pinces spéciales résistantes à la chaleur. Cette manipulation doit être réalisée avec précaution, car les pièces sont extrêmement fragiles à ce stade. Le contraste entre la chaleur intense du four et l’air ambiant commence déjà à créer des effets de craquelures sur l’émail.

Les pièces sont ensuite déposées dans un contenant rempli de matériaux combustibles, comme de la sciure de bois, du papier ou des feuilles mortes. Au contact de la céramique brûlante, ces matières s’enflamment instantanément, privant l’objet d’oxygène et favorisant l’enfumage des craquelures et de certaines zones non émaillées.

Enfin, après un temps variable d’enfumage, les pièces sont plongées dans l’eau ou laissées à refroidir à l’air libre. Ce refroidissement rapide fixe définitivement les effets créés par la cuisson et l’enfumage. À ce stade, la pièce est solidifiée et révèle ses motifs définitifs, avec des contrastes entre les parties émaillées et enfumées.

Pourquoi et comment provoquer le choc thermique ?

Le choc thermique est un élément essentiel du raku, car il est responsable des fameuses craquelures caractéristiques de cette technique. Ce phénomène se produit lorsqu’un matériau subit un changement brutal de température, provoquant des tensions internes qui entraînent la fissuration de l’émail.

Pour provoquer ce choc thermique, les potiers retirent la pièce du four alors qu’elle est encore à très haute température. L’air ambiant, plus froid, crée immédiatement une première tension dans la matière. Plus l’écart de température est important, plus les craquelures seront marquées et visibles.

L’enfumage accentue ensuite ces fissures en déposant du carbone dans les interstices de l’émail. Le choix du combustible influe sur l’intensité de cet effet : une sciure fine produira un enfumage dense et homogène, tandis que du papier journal donnera un aspect plus irrégulier. Il est possible d’expérimenter avec différents matériaux pour obtenir des résultats variés.

Certains potiers jouent également sur le temps d’attente avant d’immerger la pièce dans l’eau. Un refroidissement immédiat fige rapidement les craquelures, tandis qu’un enfumage plus long permet d’intensifier les contrastes. Cette étape est donc cruciale pour personnaliser chaque pièce selon l’effet désiré.

Comment obtenir des craquelures et des effets de fumée ?

Les craquelures sont créées naturellement lors du choc thermique, mais leur apparence peut être influencée par plusieurs facteurs. L’épaisseur de l’émail joue un rôle clé : une couche fine donnera des craquelures plus fines et délicates, tandis qu’une couche épaisse produira des fissures plus marquées et spectaculaires.

L’enfumage est l’autre élément essentiel pour obtenir des effets de fumée intenses. Lorsque la pièce incandescente est placée dans un matériau combustible, la fumée pénètre les craquelures de l’émail et noircit la terre non émaillée. Le temps passé dans cet environnement enfumé déterminera l’intensité du contraste obtenu.

Certaines techniques permettent de moduler ces effets. Par exemple, en appliquant de la cire sur certaines zones avant la cuisson, il est possible de créer des motifs en contrôlant l’adhésion de l’émail. De même, en retirant rapidement la pièce de l’enfumage et en la frottant avec un chiffon humide, on peut révéler des nuances de couleurs inattendues.

Enfin, le nettoyage de la pièce après cuisson influence son apparence finale. Un simple essuyage laissera une surface brute et mate, tandis qu’un polissage avec un chiffon doux et une cire spéciale fera ressortir la profondeur des craquelures et la brillance de l’émail.

Quels sont les risques et précautions à prendre avec le raku ?

La cuisson raku est une technique spectaculaire mais potentiellement dangereuse si les précautions nécessaires ne sont pas respectées. Le premier risque est lié à la manipulation des pièces brûlantes. Il est impératif d’utiliser des gants thermiques résistants et des pinces adaptées pour éviter tout risque de brûlure.

Les émanations de fumée dégagées lors de l’enfumage peuvent être toxiques, surtout si les matériaux utilisés contiennent des produits chimiques. Il est donc recommandé d’effectuer cette étape en extérieur ou dans un espace bien ventilé. Un masque filtrant peut également être utile pour éviter d’inhaler des fumées nocives.

Le choc thermique présente un risque d’éclatement des pièces, notamment si l’argile n’est pas adaptée ou si la montée en température a été trop rapide. Pour limiter ce risque, il est conseillé d’utiliser une argile chamottée et de respecter une montée progressive en température dans le four.

Enfin, la cuisson raku implique l’utilisation de flammes nues et de matériaux combustibles, ce qui peut provoquer des incendies en cas de mauvaise manipulation. Il est donc essentiel d’avoir un extincteur à proximité et de réaliser l’enfumage sur une surface non inflammable, à l’écart de toute matière pouvant s’enflammer.

Comment entretenir et préserver une poterie raku ?

Les poteries raku, bien qu’esthétiquement magnifiques, sont plus fragiles que les céramiques traditionnelles. Leur porosité élevée et leurs craquelures ouvertes les rendent sensibles à l’humidité et aux chocs. Pour préserver leur beauté, il est important de suivre quelques recommandations d’entretien.

Il est déconseillé d’utiliser une poterie raku pour des usages alimentaires, sauf si un émail spécialement conçu pour être étanche a été appliqué. Les microfissures dans l’émail peuvent en effet retenir des résidus et de l’humidité, favorisant le développement de moisissures ou d’odeurs indésirables.

Pour le nettoyage, un simple chiffon sec ou légèrement humide suffit. L’usage de produits détergents ou d’éponges abrasives est à éviter, car ils pourraient altérer les craquelures et l’enfumage. En cas d’accumulation de poussière, un pinceau doux permet d’éliminer les impuretés sans risque d’abîmer la surface.

Si la poterie a été enfumée et que son noir de carbone commence à s’estomper, il est possible de raviver les contrastes en appliquant une cire incolore ou une huile naturelle. Cela permet de protéger la surface tout en intensifiant les effets visuels du raku.

Enfin, pour éviter les fissures supplémentaires ou les altérations, il est préférable d’exposer les poteries raku dans un environnement sec, à l’abri des variations extrêmes de température. Un entretien régulier et délicat garantira leur longévité et leur éclat unique.

Au fait, n’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter !

Laisser un commentaire