Comment obtenir ces reflets changeants et lumineux qui captivent le regard ? Quels secrets se cachent derrière les poteries aux allures magiques ? Découvrez les techniques et astuces pour réussir un effet irisé en céramique, entre science des matériaux et subtilité artistique.

Recevez gratuitement notre e-book : 30 astuces simples pour réussir vos céramiques, ainsi qu’une réduction de 10 % sur toute la boutique : il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

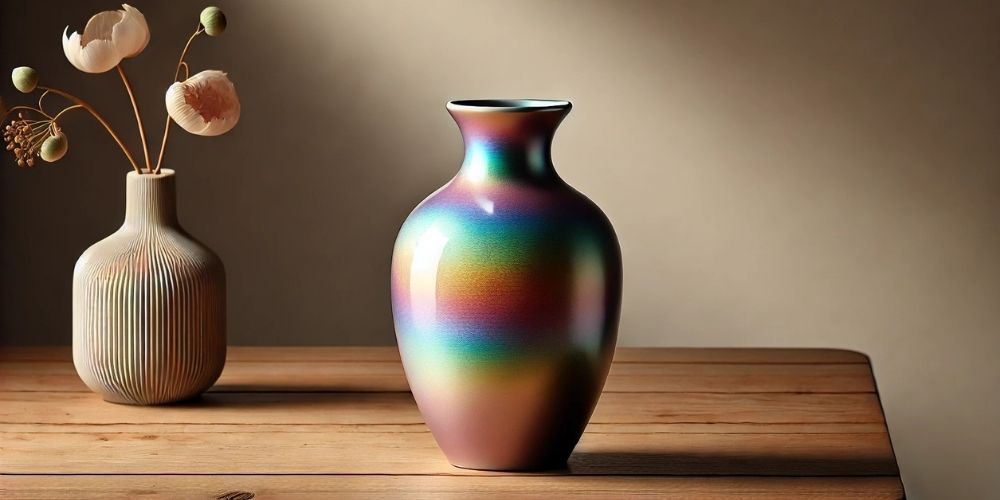

L’effet irisé crée des reflets changeants et lumineux

L’irisation en poterie produit des effets visuels fascinants qui changent selon la lumière et l’angle de vue. Ce phénomène s’inspire de ce que l’on observe dans la nature, comme les ailes d’un papillon ou une bulle de savon. Sur une pièce en céramique, ces reflets attirent immédiatement l’œil et donnent une impression de profondeur. Ils créent un effet presque hypnotique qui rend chaque objet unique.

Cette technique séduit les amateurs comme les professionnels pour son rendu sophistiqué. Elle transforme une pièce simple en une œuvre captivante, qui semble vivante. Contrairement aux émaux classiques, l’effet irisé offre une dimension supplémentaire grâce à ses nuances changeantes. C’est cette dynamique visuelle qui fait tout son charme.

Utilisé avec parcimonie, l’effet irisé peut sublimer des détails ou des zones ciblées de la poterie. Il est souvent réservé à des pièces décoratives ou artistiques, car il nécessite un savoir-faire spécifique. C’est donc une finition précieuse, à la fois fragile et éclatante.

Créer cet effet demande un bon contrôle de la cuisson et une connaissance des matériaux. Sans cela, le rendu peut être terne ou trop uniforme. Mais une fois maîtrisé, l’effet irisé ouvre la voie à des créations poétiques et inattendues.

Les lustres métalliques sont la base de cet effet

Pour obtenir un effet irisé, on utilise des lustres métalliques, aussi appelés lustres céramiques. Ces produits contiennent des métaux comme l’or, le cuivre ou l’argent, en solution dans des solvants spécifiques. Ils sont appliqués en fine couche sur une pièce déjà émaillée et cuite une première fois.

Ces lustres réagissent à la chaleur lors d’une cuisson à basse température, généralement autour de 600°C. La fine couche métallique se dépose alors sur la surface et crée des reflets uniques. Chaque métal donne une nuance particulière : doré pour l’or, rouge pour le cuivre, nacré pour l’argent.

Les lustres sont délicats à manier, car leur application influe fortement sur le résultat final. Une couche trop épaisse peut saturer les reflets, tandis qu’une couche trop fine peut donner un rendu terne. Il faut trouver le bon équilibre pour obtenir une irisation harmonieuse.

En plus des métaux, certains lustres contiennent des additifs pour modifier la brillance ou les couleurs. Les potiers expérimentent souvent avec différents mélanges pour personnaliser leur effet irisé. Cette phase d’essais fait partie intégrante du processus créatif.

Une troisième cuisson est nécessaire pour fixer les reflets

Après l’application du lustre, une troisième cuisson est indispensable. Cette cuisson, souvent appelée « cuisson lustre », permet de fixer le métal sur la surface de la poterie. Elle se fait à une température plus basse que les deux premières cuissons, entre 550°C et 650°C.

C’est durant cette cuisson que l’irisation prend forme. Les solvants s’évaporent, les métaux réagissent à l’oxygène et se déposent en une couche ultra fine. Le contrôle de l’atmosphère dans le four est crucial à cette étape, car trop d’oxygène ou pas assez peut altérer l’effet recherché.

La température doit être régulière et monter doucement pour éviter les chocs thermiques. Une montée trop rapide risquerait d’endommager la couche de lustre ou de provoquer des défauts de surface. La durée de cuisson joue aussi un rôle dans la qualité du rendu final.

Après refroidissement, les pièces sont souvent nettoyées pour révéler tout leur éclat. Le résultat peut parfois être surprenant : des reflets inattendus ou des variations de couleur subtiles peuvent apparaître. C’est ce caractère imprévisible qui rend l’irisation si magique.

L’effet dépend fortement de la lumière et de l’angle de vue

L’un des charmes majeurs de l’irisation réside dans sa capacité à changer d’aspect selon la lumière. En lumière naturelle ou artificielle, les reflets ne sont jamais les mêmes. Ils peuvent apparaître intenses sous un éclairage direct, puis s’atténuer dans l’ombre ou selon l’orientation de la pièce.

Ce phénomène s’explique par la diffraction de la lumière sur les couches métalliques microscopiques. Chaque rayon lumineux est dévié légèrement, créant des couleurs différentes à l’œil humain. Plus la lumière est rasante, plus les effets sont visibles, presque mouvants.

Ainsi, une même poterie peut paraître nacrée, dorée ou bleutée selon le moment de la journée. C’est pourquoi l’exposition des pièces irisées joue un rôle clé : bien éclairées, elles prennent vie. C’est aussi ce qui les rend très appréciées dans les galeries ou les vitrines.

Ce caractère changeant exige aussi une certaine expérience. Le potier doit anticiper le rendu final en tenant compte de l’environnement lumineux. Cela demande des essais, mais c’est aussi une source constante de découvertes visuelles.

-

Tablier de potier marron imperméable24,99 €

Tablier de potier marron imperméable24,99 € -

Tablier de potier vert imperméable24,99 €

Tablier de potier vert imperméable24,99 € -

Tablier de potier bleu imperméable24,99 €

Tablier de potier bleu imperméable24,99 €

Des oxydes spécifiques permettent l’irisation

L’utilisation d’oxydes métalliques est indispensable pour obtenir un effet irisé réussi. On utilise principalement des oxydes de cuivre, d’argent ou de fer, qui réagissent sous haute température. Ces oxydes sont mélangés à des médiums pour créer les fameux lustres céramiques.

Chaque oxyde a ses propriétés : le cuivre donne des reflets rouges ou violets, l’argent produit des irisations bleutées ou nacrées. Le dosage et la composition chimique influencent énormément le résultat final. Une infime variation peut modifier totalement l’apparence de la pièce.

Le choix de l’oxyde dépend aussi de l’émail utilisé en dessous. Certains émaux réagissent mieux avec le cuivre, d’autres avec l’or ou le platine. L’interaction chimique entre les couches est donc au cœur du processus. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter du métal, mais de créer une alchimie entre les matériaux.

Les potiers expérimentent souvent avec leurs propres recettes pour affiner les nuances. Ils peuvent aussi ajouter d’autres composants pour obtenir des effets de profondeur ou des contrastes particuliers. L’irisation est autant une science qu’un art.

Une application fine garantit la subtilité des reflets

Pour obtenir un effet irisé subtil et raffiné, l’application du lustre doit être faite avec soin. Il ne suffit pas de recouvrir la pièce : il faut poser une fine pellicule uniforme, sans surcharge. Cette étape se fait généralement au pinceau très doux.

Une couche trop épaisse peut entraîner des reflets ternes ou des zones opaques. À l’inverse, une couche trop légère peut manquer d’adhérence et disparaître à la cuisson. Trouver le bon dosage est donc essentiel. Il faut aussi éviter les traces de pinceau ou les coulures.

L’idéal est de travailler dans un espace propre et calme, pour éviter que des poussières ou des bulles n’altèrent la surface. Après application, il est conseillé de laisser sécher la pièce à l’abri de l’humidité avant de la cuire. Cela garantit une meilleure tenue du lustre.

Certains artistes choisissent volontairement de ne couvrir qu’une partie de la pièce, pour jouer sur les contrastes. D’autres préfèrent des effets uniformes et doux. Dans tous les cas, la finesse de l’application fait la qualité de l’irisation.

Le contraste entre mat et irisé renforce l’effet visuel

Associer des zones mates à des zones irisées permet de renforcer la perception des reflets. Le contraste visuel attire le regard et met en valeur la brillance du lustre. C’est une astuce très utilisée pour dynamiser l’esthétique d’une pièce.

Le mat absorbe la lumière, tandis que l’irisé la réfléchit et la diffracte. Cette opposition crée un effet de relief, même sur une surface plate. Cela permet aussi de guider le regard vers certains détails ou motifs. C’est une manière de composer avec la lumière.

Certains potiers laissent volontairement des zones brutes, sans émail, autour des parties irisées. Cela crée un effet de cadre naturel qui accentue encore l’éclat du lustre. D’autres jouent avec des motifs géométriques pour renforcer ce contraste.

Cette technique demande de la précision, car le moindre débordement peut nuire à l’effet recherché. Mais bien maîtrisée, elle donne une profondeur visuelle unique à la pièce, qui change selon l’angle et l’éclairage. C’est un atout majeur dans la création artistique.

L’effet irisé fonctionne bien sur des surfaces lisses

Les surfaces lisses sont particulièrement adaptées à l’effet irisé, car elles permettent une réflexion uniforme de la lumière. Plus la surface est polie, plus les reflets seront nets et éclatants. Cela s’explique par le fait que les irrégularités de surface diffusent la lumière, ce qui diminue l’intensité de l’irisation.

Avant l’application du lustre, la pièce doit être soigneusement nettoyée et éventuellement polie si besoin. Les aspérités, les grains ou les fissures peuvent perturber la pose du produit et provoquer des taches. Une base bien lisse garantit une pose homogène et donc un rendu plus régulier.

Certaines poteries présentent volontairement un contraste entre zones lisses et zones texturées. Cela permet d’accentuer l’effet irisé sur certaines parties, tout en gardant des zones plus sobres. Ce jeu de textures peut donner du caractère à la pièce sans nuire à la subtilité du reflet.

Même si des effets intéressants peuvent émerger sur des surfaces texturées, le contrôle du résultat est plus difficile. Pour une irisation éclatante et maîtrisée, une surface lisse reste le meilleur support, en particulier pour les débutants dans cette technique.

Le choix de la couleur de base influence le résultat final

La couleur de l’émail sous-jacent a un impact direct sur l’apparence de l’irisation. Les lustres étant semi-transparents, ils laissent entrevoir la teinte de fond. Sur un fond clair, l’effet sera souvent plus lumineux et perlé ; sur un fond sombre, les reflets paraîtront plus profonds et métalliques.

Par exemple, un lustre doré appliqué sur un émail blanc donnera un effet nacré, alors que sur un fond noir, il prendra une teinte plus cuivrée. Cette interaction couleur/lustre fait partie des éléments à maîtriser pour obtenir le rendu désiré. Il ne faut jamais choisir les teintes au hasard.

Certains potiers jouent avec des dégradés ou des superpositions de couleurs pour enrichir les effets. En variant les fonds, ils obtiennent une palette très large de nuances avec un même produit de lustre. Cela permet de créer des collections cohérentes mais variées.

Il est donc conseillé de faire plusieurs essais avec différents fonds pour évaluer les résultats. Cette étape expérimentale est essentielle pour bien comprendre l’interaction entre les matières. Le bon choix de base amplifie la magie de l’irisation.

Une bonne aération au four évite les défauts d’irisation

La qualité de l’air dans le four lors de la cuisson du lustre est déterminante pour la réussite de l’effet irisé. Une mauvaise aération peut provoquer des taches, un manque de brillance, ou même l’absence complète de reflets. C’est un aspect technique souvent sous-estimé.

Les solvants contenus dans le lustre doivent pouvoir s’évaporer correctement. Si le four est mal ventilé, ces vapeurs peuvent stagner et réagir de manière indésirable avec les surfaces. Cela peut laisser des dépôts ou des voiles ternes qui masquent l’effet recherché.

Une légère réduction d’oxygène peut être bénéfique pour certains oxydes, mais elle doit être parfaitement maîtrisée. Trop de réduction peut noircir les reflets, alors qu’une oxydation trop forte peut les effacer. Il est donc important de bien connaître son four et d’ajuster la cuisson en conséquence.

Utiliser un four bien entretenu, avec des entrées et sorties d’air efficaces, est une garantie de qualité. Certains potiers laissent même la porte du four entrouverte en début ou en fin de cuisson pour favoriser l’évacuation des gaz. Ce petit geste peut faire toute la différence sur le rendu final.

Au fait, n’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter !

Laisser un commentaire