Comment reproduire l’aspect brut et oxydé du métal sur de la céramique ? Quelles techniques permettent de transformer une poterie neuve en objet au charme industriel ? L’effet rouille en poterie fascine par son réalisme et sa richesse de texture. Découvrez comment maîtriser cet effet trompe-l’œil grâce à des astuces simples mais précises.

Recevez gratuitement notre e-book : 30 astuces simples pour réussir vos céramiques, ainsi qu’une réduction de 10 % sur toute la boutique : il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter !

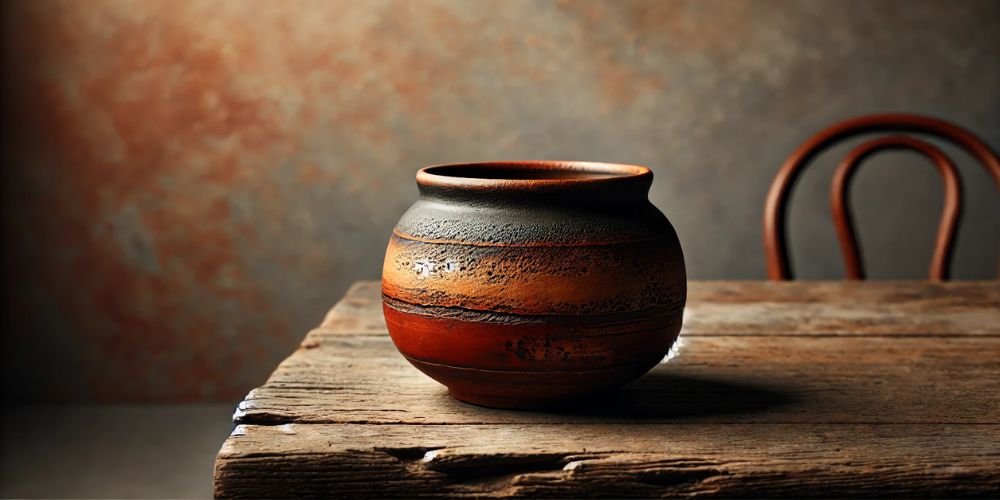

L’effet rouille donne un aspect vieilli et industriel

L’effet rouille est très prisé en décoration pour son aspect brut, évoquant le temps qui passe et les matériaux exposés aux éléments. Sur une poterie, il donne immédiatement une sensation d’authenticité, comme si l’objet avait une histoire à raconter. Ce rendu vieilli trouve sa place dans des intérieurs industriels, mais aussi dans des décors plus rustiques. Il apporte de la profondeur et du caractère, transformant une pièce simple en objet de collection. Cette esthétique très visuelle attire l’œil et suscite souvent l’étonnement par son réalisme.

Le contraste entre la douceur de la terre cuite et la rudesse apparente de la rouille crée un effet saisissant. Ce jeu entre matière et illusion est au cœur de la réussite de ce style. Les nuances chaudes de brun, d’orange et de rouge enrichissent la surface de la poterie, créant un effet patiné. En jouant avec les textures, on obtient un résultat qui évoque le métal corrodé sans perdre le charme de la céramique. C’est une alchimie visuelle qui attire autant les amateurs de design que les passionnés de techniques céramiques.

L’effet rouille permet également de détourner l’usage traditionnel de la poterie. En sortant des glaçures classiques, on entre dans un univers plus expérimental, plus audacieux. Ce style est souvent associé à des formes simples, brutes, pour laisser toute la place à la matière. Le rendu final peut aussi bien évoquer un vieux bidon en fer qu’un vestige archéologique, selon le traitement de surface. Cette liberté esthétique séduit les artistes céramistes à la recherche d’un rendu expressif et original.

Les oxydes métalliques sont à la base de cet effet

Pour obtenir un effet rouille réaliste, les oxydes métalliques sont essentiels. Ce sont eux qui permettent de créer les teintes caractéristiques de la corrosion, du brun au rouge en passant par l’orange et le noir. Les oxydes de fer sont les plus utilisés, notamment le rouge et le noir, qui offrent une grande richesse de nuances. Ils peuvent être appliqués seuls ou mélangés à d’autres éléments pour varier les effets. Leur réactivité à la cuisson est la clé du résultat final.

L’application des oxydes peut se faire de différentes manières selon l’effet recherché. On peut les brosser directement sur la pièce, les diluer dans de l’eau ou les intégrer à des engobes. Le mode d’application influencera la texture et la répartition de la couleur. Une couche fine donnera un effet voilé, alors qu’un dépôt plus épais accentuera les contrastes. Certains céramistes préfèrent aussi saupoudrer les oxydes à sec, pour un rendu plus irrégulier.

Ces oxydes réagissent différemment selon la température et l’atmosphère du four. Une cuisson en atmosphère oxydante ou réductrice modifiera la teinte obtenue. Il est donc important de tester sur des échantillons pour bien maîtriser le rendu. Le support en lui-même, sa porosité et sa couleur initiale jouent aussi un rôle dans le résultat. Sur une argile rouge, l’effet sera plus chaud et homogène, tandis que sur une terre blanche, les contrastes ressortiront davantage.

Le choix des émaux est crucial pour imiter la rouille

L’émail joue un rôle déterminant dans la création de l’effet rouille car il fixe et transforme les oxydes à la cuisson. Certains émaux sont spécialement formulés pour réagir avec le fer et faire ressortir les teintes oxydées. Un émail mat légèrement texturé, contenant une part d’argile ou de silice, peut parfaitement évoquer la rugosité du métal corrodé. En ajoutant des éléments comme le titane ou le rutile, on obtient des effets de cristallisation ou de coulures proches des traces de rouille naturelle.

Les émaux foncés et opaques servent souvent de base pour faire ressortir les couches oxydées. Un fond noir ou brun profond amplifie le contraste avec les nuances orangées appliquées par-dessus. Cette superposition permet de simuler les dépôts irréguliers que l’on observe sur les métaux rouillés. L’épaisseur de l’émail a également son importance : plus il est fin, plus l’effet sera sec et mat, à l’inverse, un émail trop épais risque de noyer les détails.

Certains céramistes préfèrent ne pas utiliser d’émail du tout, ou opter pour un émail très sec, presque invisible. Cela permet de mieux voir la texture de la surface et de donner un aspect plus brut. Toutefois, sans émail, la pièce reste plus fragile, ce qui peut poser problème pour un usage utilitaire. Le compromis idéal consiste souvent à jouer avec des émaux partiels, en laissant certaines zones nues et d’autres vitrifiées pour simuler l’usure.

Il existe également des recettes d’émaux dites « effet rouille » disponibles dans les ouvrages spécialisés ou sur les forums de céramique. Ces recettes, souvent à base d’oxyde de fer et de composants à fusion lente, permettent d’obtenir un rendu réaliste sans trop de tests.

-

Tablier de potier marron imperméable24,99 €

Tablier de potier marron imperméable24,99 € -

Tablier de potier vert imperméable24,99 €

Tablier de potier vert imperméable24,99 € -

Tablier de potier bleu imperméable24,99 €

Tablier de potier bleu imperméable24,99 €

Les superpositions de couches créent un rendu réaliste

L’un des secrets de l’effet rouille en poterie réside dans les superpositions. En appliquant plusieurs couches de matières – oxydes, engobes, émaux – on recrée la complexité visuelle de la corrosion. Il ne s’agit pas d’un simple aplat de couleur, mais d’un jeu subtil de transparence, de densité et de textures. Chaque couche doit être pensée comme un niveau supplémentaire de profondeur visuelle.

On commence souvent par une base foncée ou neutre pour structurer l’ensemble. Puis, des touches de couleurs rouille, orangées ou brunes sont ajoutées par-dessus, parfois en tapotant, en frottant ou en essuyant partiellement. Cette manière de travailler crée des effets d’usure et de dépôt qui rappellent le métal vieilli. Plus les couches sont variées, plus l’œil est trompé par le réalisme de la surface.

Des couches irrégulières ou incomplètes participent aussi à l’illusion de matière. En laissant volontairement des vides ou des zones mal couvertes, on obtient un effet plus organique, plus proche d’un vieillissement naturel. C’est dans ces irrégularités que naît la richesse du rendu. Il est donc important de ne pas chercher la perfection mais plutôt d’accepter l’aléatoire, comme dans la rouille véritable.

Certains artistes céramistes utilisent aussi des techniques mixtes : ajouts de sable, de cendre ou de bicarbonate de soude entre les couches, pour créer des réactions inattendues. Ces ajouts provoquent des bulles, des craquelures ou des changements de teinte à la cuisson. Ce travail en couches successives, presque comme une peinture, donne à chaque pièce une texture unique, à mi-chemin entre la poterie et la sculpture.

La cuisson à haute température intensifie l’effet rouillé

La cuisson est l’étape qui révèle tout le potentiel des matières posées sur la poterie. À haute température, les oxydes métalliques se fondent dans l’émail, réagissent avec l’atmosphère du four, et produisent des effets imprévisibles. Une température supérieure à 1200°C est souvent recommandée pour obtenir des teintes profondes et nuancées, proches de celles de la rouille naturelle. La chaleur permet aussi de fixer durablement les couches et d’unifier les transitions entre les matériaux.

Plus la température est élevée, plus les matières interagissent entre elles. L’émail peut se fissurer, se contracter, se couler légèrement pour imiter les effets de corrosion. Ces déformations sont recherchées : elles donnent du caractère et du relief à la surface. Toutefois, il faut bien connaître son four et ses courbes de montée pour ne pas risquer de surcuire ou de faire couler excessivement certains oxydes.

Certains artistes utilisent également des cuissons en réduction, c’est-à-dire en privant le four d’oxygène pour forcer certaines réactions chimiques. Ce type de cuisson favorise l’apparition de teintes plus sombres, parfois métalliques, et augmente le contraste. L’atmosphère du four devient ainsi un outil créatif à part entière. Le résultat peut être spectaculaire, mais il nécessite un bon contrôle technique.

Il est aussi possible d’expérimenter avec des cuissons raku, même si elles sont moins stables. Le choc thermique et la fumée créent des effets de craquelures et de noircissements qui évoquent la rouille. Cependant, cette technique est plus adaptée aux objets décoratifs qu’aux pièces fonctionnelles. Dans tous les cas, la cuisson transforme la matière brute en un rendu complexe, riche et parfois inattendu, qui sublime l’effet rouille.

L’effet rouille peut être obtenu avec des techniques à sec

Les techniques à sec permettent d’obtenir un rendu brut, granuleux et très proche de la rouille naturelle. Contrairement aux applications liquides, elles reposent sur des poudres, des oxydes et des engobes posés sans eau ou avec très peu d’humidité. Cela crée une surface mate, poreuse, et légèrement poudreuse qui renforce l’effet de matière oxydée. C’est une méthode idéale pour obtenir un effet vieilli sans brillance.

On peut, par exemple, saupoudrer de l’oxyde de fer rouge ou noir sur une surface encore humide, puis tapoter ou brosser légèrement pour le fixer. Le résultat est irrégulier, comme une poussière de rouille déposée au fil du temps. Cette technique fonctionne très bien sur les pièces sculpturales ou décoratives, où l’aspect visuel prime sur la résistance. La cuisson viendra figer ces poudres, créant des contrastes subtils entre zones brutes et zones vitrifiées.

Il est également possible de frotter à sec des pigments ou oxydes sur une surface déjà biscuitée. Cette méthode permet de mieux contrôler les zones où l’on veut concentrer l’effet rouillé. En frottant avec un chiffon ou une brosse, on intensifie certaines parties et on crée des dégradés naturels. Le toucher reste légèrement rugueux, ce qui accentue l’illusion de corrosion.

Enfin, l’utilisation de pigments à sec peut être combinée avec des liants naturels comme le vinaigre, l’eau salée ou même l’huile de lin, pour créer des effets de réaction chimique. Ces mélanges, posés en fine couche, interagissent avec la surface et forment des traces, des auréoles ou des éclats visuels typiques de la rouille. Cette approche artisanale et instinctive séduit les céramistes en quête d’authenticité.

L’usage d’éponges et de pinceaux permet plus de contrôle

Pour maîtriser les effets de textures et de dégradés, les outils comme les éponges et les pinceaux sont très utiles. Ils permettent d’appliquer les oxydes ou les émaux avec finesse, en modulant la densité et la direction des couches. Une éponge légèrement imbibée d’oxyde de fer peut, par exemple, créer des taches irrégulières, comme des éclats de rouille sur une surface de métal. Ce geste simple produit un effet très réaliste.

Le pinceau, quant à lui, permet des applications plus précises. On peut l’utiliser pour dessiner des veines de corrosion ou accentuer certaines zones avec des teintes plus foncées. En superposant plusieurs couches au pinceau, on crée des variations de couleur qui imitent la complexité naturelle de la rouille. Certains artistes emploient même des brosses dures ou des brosses à dents pour éclabousser ou gratter la surface, ajoutant ainsi des effets dynamiques.

Ces outils permettent également de jouer avec les zones d’accumulation. En tapotant avec une éponge, on concentre l’oxyde dans les creux ou autour des reliefs, ce qui donne l’impression que la rouille s’est développée par endroit. À l’inverse, un passage au pinceau sec peut éclaircir certaines zones, comme si le métal avait été poli ou usé. Ce jeu entre ombre et lumière accentue l’effet de profondeur.

L’avantage de ces techniques manuelles est leur grande adaptabilité. Chaque geste influence le résultat, ce qui donne à chaque pièce un caractère unique. Cela nécessite un peu de pratique, mais offre une grande liberté d’expression. Éponges et pinceaux deviennent alors des prolongements de la main du céramiste, lui permettant d’intervenir avec précision sur l’illusion de matière.

Des contrastes mats et brillants renforcent l’illusion

L’un des moyens les plus efficaces pour donner de la crédibilité à l’effet rouille est de jouer sur les contrastes visuels. En associant des zones mates et d’autres brillantes, on renforce l’impression de relief et de matière. Les parties mates évoquent le métal oxydé, sec et rugueux, tandis que les zones brillantes rappellent les dépôts plus récents, l’humidité ou même des résidus huileux. Cette opposition visuelle capte l’œil et enrichit la lecture de la surface.

Pour obtenir ce contraste, il est possible d’appliquer des émaux brillants par touches, sur un fond mat. Ces ajouts doivent être irréguliers, pour simuler les aléas de la corrosion. On peut aussi gratter ou émailler certaines zones après cuisson biscuit pour obtenir différentes réactions à la cuisson finale. Le résultat est un jeu de textures qui semble avoir évolué naturellement avec le temps.

Certains céramistes utilisent également des couches de cire ou des résines brillantes après cuisson pour ajouter un effet lustré sur certaines parties. Cela permet de contrôler précisément les zones de brillance, sans risquer de modifier la couleur des oxydes. C’est une technique particulièrement utile pour les pièces décoratives où l’on cherche à obtenir un rendu très détaillé.

Le contraste visuel s’accompagne souvent d’un contraste tactile. Les parties brillantes sont lisses, presque glissantes, tandis que les zones mates accrochent le doigt, comme une surface usée. Cette dualité renforce l’illusion sensorielle et donne au spectateur l’envie de toucher, d’explorer la matière. Le rendu final est alors aussi esthétique que sensible.

L’effet rouille peut s’adapter à différents styles de formes

L’un des grands atouts de l’effet rouille est sa capacité à s’adapter à une grande variété de formes en poterie. Qu’il s’agisse de pièces utilitaires, comme des vases ou des bols, ou de créations sculpturales abstraites, cet effet visuel fonctionne à merveille. Sur des formes simples et épurées, il accentue les volumes et attire l’œil par son rendu texturé. Il agit alors comme une surface expressive qui dialogue avec la silhouette de l’objet.

Sur des pièces aux formes anguleuses ou industrielles, l’effet rouille renforce le caractère brut et technique. Il rappelle les vieilles machines, les outils anciens ou les structures métalliques patinées par le temps. Ces objets prennent alors une dimension presque architecturale, comme s’ils avaient été extraits d’une friche industrielle. Ce type d’association est très apprécié dans les univers décoratifs contemporains et urbains.

À l’inverse, sur des formes organiques, l’effet rouille prend une toute autre tournure. Il évoque la nature, l’érosion, la décomposition naturelle des éléments. Une sculpture courbe ou un objet biomorphique recouvert d’un tel effet peut rappeler un ossement, une roche ferrugineuse, ou un objet archéologique. Cela ouvre des perspectives poétiques et artistiques qui dépassent la simple imitation du métal rouillé.

La modularité de cette technique permet aussi de créer des collections cohérentes autour d’un même thème. En jouant sur les formes, les dimensions et les degrés de finition, on peut concevoir des séries d’objets très diversifiés, mais unifiés par l’effet rouille. Ce style visuel devient alors une véritable signature artistique, capable de raconter une histoire à travers la forme et la matière.

Des finitions protectrices peuvent préserver l’aspect rouillé

Même si l’aspect brut et oxydé est au cœur de l’effet rouille, il est parfois nécessaire d’appliquer une finition protectrice pour garantir la durabilité de la pièce. En particulier pour les objets manipulés fréquemment ou exposés à l’humidité, une protection légère peut éviter l’usure prématurée des textures. Cela permet de conserver l’apparence d’origine sans compromettre la solidité de l’objet.

Les finitions les plus utilisées sont les vernis transparents mats ou satinés. Ils se posent après la cuisson finale, à froid, à l’aide d’un pinceau ou en spray. Leur rôle est de fixer les pigments de surface, d’unifier l’aspect sans trop altérer la texture. Un vernis trop brillant risquerait d’annuler l’effet de matière. Il faut donc privilégier les produits au rendu discret, adaptés à la céramique.

Il existe également des cires naturelles, comme la cire d’abeille, qui apportent une protection douce et légèrement satinée. Appliquées en fine couche puis lustrées, elles rehaussent la couleur sans faire briller. Cette technique est idéale pour les pièces décoratives. Pour des objets fonctionnels comme les assiettes ou les bols, il est préférable de vitrifier les zones en contact avec les aliments tout en gardant l’effet rouille ailleurs.

Enfin, dans le cas d’œuvres artistiques ou d’installations, certaines finitions spéciales à base de résine peuvent offrir une excellente résistance tout en conservant un aspect très mat. Ces traitements sont souvent réservés aux pièces exposées en galerie ou en extérieur. Ils prolongent la vie de la poterie tout en préservant l’intégrité esthétique de l’effet rouillé. Ainsi, la beauté de la corrosion figée dans la terre cuite peut durer dans le temps.

Au fait, n’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter !

Laisser un commentaire